Après les sagas en trois parties sur des grandes institutions sportives telles les All Blacks, le THW Kiel et les Canadiens de Montréal (voir Concept et Sommaire sur la page d’accueil), dirigeons-nous maintenant vers le basket-ball et à un autre mythe du sport collectif international : Il s’agit des Celtics de Boston ou encore Boston Celtics si nous voulons rester en mode « ricain ».

Retracer le parcours de ce véritable fleuron de l’Etat du Massachusetts, c’est l’opportunité fortuite de faire un beau voyage dans cette planète NBA que tout basketteur cherche à conquérir, à l’instar de Elon Musk et son ambition martienne SpaceX.

En devenant la première à connaître une dynastie, en faisant évoluer les premiers vrais joueurs étoiles comme Bob Cousy, Bill Russell et d’autres qui se succéderont par la suite, ou encore en arborant cette parure verte si classe et distinctive qui lui donne un romantisme fou (comme le jaune des Lakers de Los Angeles ou encore le rouge des Bulls de Chicago), les Celtics sont devenus le premier véritable « satellite » à avoir donné une vraie belle photographie à cette éclatante planète NBA, apparue devant les radars en 1949.

1957 est d’ailleurs l’année du premier sacre de la franchise et celle du lancement de Spoutnik par les russes.

Coïncidence ? Complètement ! C’est histoire de vous rappeler une date apprise durant vos études secondaires (mais aussi pour poursuivre ma lunaire métaphore) 🙂

Maintenant, passons au feu vert et penchons-nous de plus près sur la plus titrée (avec les Lakers, les rivaux historiques !) des franchises NBA qui, entre soleils et pluies, a fait émerger une multitude d’historiettes en arc-en-ciel, à tel point que cette saga ne contiendra non pas trois mais quatre parties !

Les premières développées ici s’étaleront de l’année 1946, date de sa création par Walter Brown à l’année 1956 et les travaux du coach bâtisseur à l’ambition débordante Red Auerbach (l’année précédent le premier sacre – comme il a été dit plus haut – et qui enclenchera l’ère de la dynastie qui s’étirera jusqu’en 1969).

Le bébé d’un dénommé Walter Brown

1946. Un certain 6 juin. La très sportive ville de Boston voit débarquer l’équipe de basket-ball qui, elle ne le sait pas encore, parviendra à toucher le cœur de ses habitants et y trouver sa place auprès de l’équipe de baseball des Red Sox et l’équipe de hockey des Bruins (l’équipe de football US des Patriots émergeant véritablement dans les années 1970).

Son fondateur Walter Brown s’avère être au premier abord loin, voire très loin du monde du ballon orange… mais il y fera une entrée fracassante !

Cet homme est issu des crosses et du palet.

Fondateur et entraîneur à succès des Olympics de Boston, club-école des Bruins et plusieurs fois titrés dans la Ligue Amateur de Hockey de l’Est (EAHL), il jouit aussi d’une réputation internationale dans ce milieu en coachant avec succès la Team USA et les menant à leur premier titre de champions du monde en 1933.

C’est aussi un « fils de » puisqu’il hérite de son paternel de la direction du Boston Garden, la patinoire des Bruins.

Et c’est probablement là que l’élément déclencheur a lieu.

L’ambitieux Walter Brown veut faire de ce lieu une arène omnisports et décide de se lancer corps et âme dans ce sport dont il n’a aucune expérience, mais dont il va devenir l’un des plus gros fers de lance de son histoire.

Ni une ni deux, il se réunit avec tous les propriétaires des arènes du Nord-Est et du Midwest et est créé la ligue professionnelle BAA (Basket Association of America)… qui sera rebaptisée NBA (National Basket Association) en 1949, avec la fusion (on peut même parler d’absorption) de la BAA avec la NBL (National Basket League) et l’ABL (American Basket League).

Les débuts de la BAA ont lieu dès novembre 1946 et la franchise, à peine créée il y a quelques mois, devient professionnelle. Un véritable coup de maître de Walter Brown qui a choisi de nommer son bébé « Les Celtics » en hommage à la forte communauté irlandaise de la ville, balayant notamment le nom « Les Olympics » qui aurait pu ou du faire écho à l’équipe de hockey.

Pour l’anecdote, les Knicks de New-York est l’unique autre franchise à être pionnière de la BAA, sans connaître de déménagement et de changement de nom.

Les Warriors ayant par exemple débuté dans cette ligue mais s’est établi à Philadelphie puis à San Francisco (avant de plier bagage définitivement à Golden State en 1971).

Vitesse au point mort

Walter Brown choisit l’ancien meneur aux 3200 matchs en pro Honey Russell pour conduire l’équipe, mais son absence durant l’avant-saison a une incidence sportive dramatique : les meilleurs joueurs, faute de dialogue, partent dans l’escarcelle des adversaires.

Un acte d’amateurisme affligeant qui coûte cher aux Celtics puisqu’ils terminent bons derniers de la saison régulière avec un bilan de 22 victoires pour 38 défaites, mais surtout qui ne leur permettent pas de s’appuyer sur un effectif de base de qualité pour les saisons à suivre.

La saison d’après, l’apport du « pivot-mercenaire » (il ne reste jamais plus d’un an dans un club) Ed Sadowski, auteur d’une moyenne de 19 points/matchs permet à la franchise d’accéder aux play-off pour la seule fois durant ce laps de temps (malgré un piètre bilan de 22 victoires pour 28 défaites). Ils se font sortir dès le premier tour par les Stags de Chicago, sans panache.

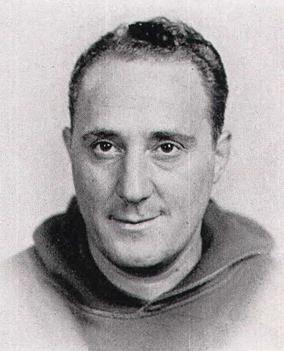

Russell est foutu à la porte au profit de Doggie Julian, fort de son titre universitaire NCAA avec le College of the Holy Cross. Mais la mayonnaise ne prend pas… Vraiment pas : 25 victoires pour 35 défaites lors de sa première année et pire, une douille douloureuse la seconde avec un ratio de 22 victoires… pour 46 défaites (!).

Les premiers résultats sportifs frisent le ridicule et la trésorerie du club se rapproche de la seule rue Lecourbe du Monopoly puisque les dettes s’accumulent à près d’un demi million de dollars...

Pour éviter à sa franchise de faire banqueroute et ne pas dire « bye-bye » à ses rêves de grandeur, Walter Brown ne peut pas se permettre de se louper. Il est déjà à un tournant et doit impérativement faire un double pour trouver le remplaçant parfait à Julian (logiquement non reconduit). Sa décision sera la bonne. Il va mettre un hôtel rue de la Paix…

Le coup de pied dans la fourmilière de l’architecte Red Auerbach

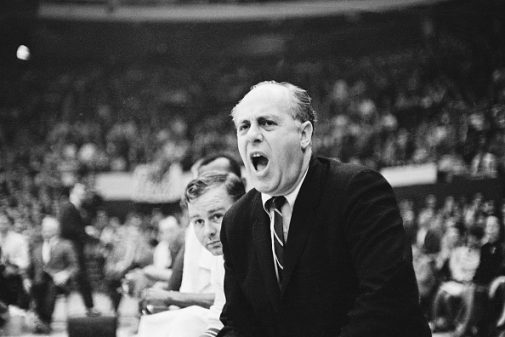

L’arrivée d’un homme providentiel arrive parfois par le biais de concours de circonstances très heureux. Preuve en est avec la collaboration entre Walter Brown et Red Auerbach, l’une des plus grandes de l’histoire de la NBA (et même du sport mondial).

Le destin s’est lié à un joueur : John Mahnken

En poste depuis un an aux Tri-Cities Blackhawks qu’il a mené aux play-off (tout comme les Capitols de Washinghton les trois années précédentes), Auerbach se dispute avec son propriétaire Ben Kerner suite au départ forcé de Mahnken (un pivot qu’il avait déjà façonné avec les Capitols) et décide de prendre fissa ses cartons, son chrono et son sifflet.

Walter Brown saisit l’occasion et trouve un accord avec cet ancien de la Navy au tempérament de feu, mais qui a plus que montré ses qualités de meneur d’hommes en NBA et dans la désormais feue BAA.

Ce deal a lieu au moment opportun le 27 avril 1950, juste avant la période de recrutement et la fameuse draft.

Plus qu’un meneur d’hommes, le natif du quartier de Brooklin à New York est aussi un tacticien moderne, adepte de la contre-attaque dont il a pris le pli au côté de son coach-mentor Bill Reinhart lorsqu’il jouait encore meneur avec les universitaires des Colonials de George Washington.

Ainsi, le jeune coach de 33 ans veut articuler les Celtics autour de ce projet de jeu et remodèle par conséquent en long et en large son effectif, comme il l’avait déjà fait l’année précédente avec les Tri-Cities où il avait recruté plus de 20 joueurs en six semaines (!).

Il rapatrie certains de ses anciens protégés comme, vous l’aurez deviné, John Mahnken ou encore l’ailier fort Bones McKinney, alors entraîneur-joueur des Capitols juste avant sa faillite.

Ce dernier sera un des trois éléments forts de la première saison des Celtics conclue par un ratio victoires/défaites positif (39/30) et une demi-finale de la Conférence Est face aux futurs finalistes malheureux des Knicks de New York (2 défaites à zéro).

Les deux autres vedettes ? Ceux dont j’ai précisé dans la légende de la photo ci-dessus être devenus les premiers All-Stars des Celtics en 1951 :

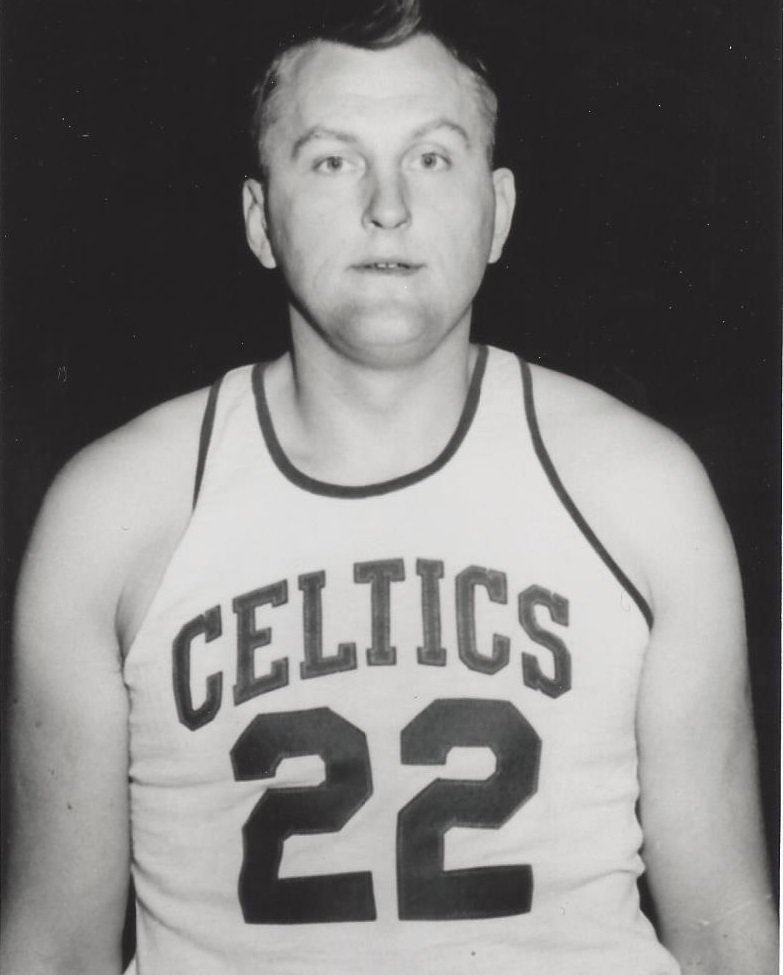

– Le concurrent de Mahnken au poste de pivot Ed Macauley, transfuge des Saint-Louis Bombers et culminant à 2m03. Le numéro 22 se distingue comme étant le tout premier MVP de l’histoire des All-Star Game qu’il disputera… sept fois (!).

Ce premier All-Star Game se déroulant d’ailleurs au Boston Garden devant 10000 spectateurs. Preuve déjà du fort attrait de la NBA dès ses prémisses.

Ed Macauley

– Le meneur Bob Cousy sur qui je vais plus extrapoler.

Son arrivée chez les Celtics est d’autant plus rocambolesque qu’il aurait pu être le plus gros raté de l’histoire de Auerbach. Ce qui aurait, on ne le sait pas c’est vrai, pu faire tourner au vinaigre sa grande aventure de coach puis dirigeant de la franchise.

Très probablement parce qu’il a été un ancien protégé de Doggie Julian lors de sa carrière universitaire au Collège of Holy Cross, l’orgueilleux Red se refuse à recruter celui qui s’est déjà fait sa petite réputation de jeune prodige dans l’état du Massachussets, jusqu’à se mettre à dos les supporters des Verts et Blancs qui le réclament à pleins poumons.

« Ça ne m’intéresse pas de recruter quelqu’un juste parce que c’est le péquenaud du coin ! » se justifie-t-il avec un phrasé qui s’apparente à un sacré doigt d’honneur.

Sauf que cette belle perche proposée mais jetée avec dédain s’avère être un boomerang. Et ce boomerang revient d’un sacré périple !

Cousy est finalement drafté par les Tri-Cities, sauf que celui qui sera surnommé Mr. Basketball ne s’entend pas financièrement avec notre ami Ben Kerner, celui qui est l’instigateur du départ de Auerbach et qui a un sens des affaires aussi efficace qu’un shoot à 3 points de Yao Ming.

Pour un surplus de seulement 1000 dollars demandé par le joueur (afin d’être plus pénard pour ouvrir son école de conduite), Kerner l’échange contre un certain Gene Vance aux Stags de Chicago…franchise qui fait faillite à son arrivée !

Sur le marché à nouveau, les Knicks de New-York, les Warriors de Philadelphie et les Celtics se disputent au tirage au sort trois éléments des Stags, dont Cousy qui se voit in fine, ô incroyable destin, atterrir chez la plus « irish » des franchises US. Au grand bonheur des fans… Puis très vite de Auerbach.

Car oui, Cousy donne très vite tort à son futur mentor de ne pas lui avoir fait confiance en répondant directement sur les parquets, avec une moyenne de 15,6 points/matchs (sachant que l’apparition des paniers à 3 points n’a lieu qu’en 1979) dès sa première saison, agrémenté de sa première des 10 titularisations (!) lors du All-Star Game à la fin de celle-ci.

Les deux hommes connaîtront finalement une diiiviiiine idylle (coucou Vanessa ❤ ) de 13 années et sera le joueur le plus capé sous son ère de 16 années.

Entre la haine et l’amour, la frontière est parfois très étroite et son péquenaud deviendra un de ses héros.

Nous y reviendrons.

Mais au-delà de ce trio McKinney-Macauley-Cousy qui fait basculer les Celtics dans la positive attitude et ce, dès la première saison, le plus grand coup dans la fourmilière orchestré par Red Auerbach (avec l’aval de Walter Brown que l’on ne peut dissocier) , celui ayant fait le plus débattre dans les chaumières aux murs bien trop figés, c’est le recrutement d’un joueur moins talentueux, mais qui va entrer dans les livres d’histoire de cette NBA et même bien au-delà, c’est-à-dire dans la société américaine dans son ensemble.

Il s’agit de Chuck Cooper, le premier afro-américain à être sélectionné par l’une des équipes de la plus prestigieuse ligue de basket au monde.

Cet ailier massif d’1m96 pour 95 kilos va connaître les affres impitoyables de la ségrégation raciale du pays de l’Oncle Sam, à l’instar des pionniers afro-américains des sports collectifs phares US comme le joueur de baseball Jackie Robinson dont j’avais écrit l’histoire à travers cet article ou encore le joueur de football américain Kenny Washington.

Exemple type : Un soir à Raleigh dans l’état de la Caroline du Nord, il n’est pas autorisé à dormir dans le même hôtel que ses autres coéquipiers et se voit contraint à prendre un train de nuit, direction New-York. Bob Cousy, avec son cœur aussi grand que son talent, fera acte de solidarité et le suivra pour supporter cette pénible épreuve.

Néanmoins, la brèche est ouverte et deux autres franchises emboîteront cette main tendue par Auerbach cette même année : Les Knicks de New-York engagent Nat Clifton, tandis que Earl Lloyd rejoint les Capitols de Washington.

Ce dernier étant le premier à fouler les parquets (les Capitols jouant leur premier match de la saison deux jours avant les Celtics).

Il est à surligner que Auerbach sera le premier coach en 1964, le 8 novembre exactement, à aligner un 5 majeur 100% afro-américain, scellant définitivement son acte révolutionnaire de 1950.

Transféré en 1954 chez les Hawks de Milwaukee avant de clôturer sa carrière chez les Pistons de Fort Wayne (tout en s’éclatant avec les célèbres Harlem Globetrotters), Cooper entrera dans le Hall of Fame – le temple de la renommée de la NBA – en 1999 à l’instar de Clifton et Lloyd. Un hommage totalement mérité.

La pose de la toiture

Après avoir créé un électrochoc aussi bien par le recrutement de joueurs d’envergure que par des résultats inédits pour la franchise, Auerbach souhaite s’appuyer sur ces fondations pour faire grandir la maison verte et blanche afin de pouvoir toiser la concurrence.

Sauf que malgré les incroyables progrès enregistrés, les espoirs se transforment en désillusions pour les supporters qui commencent clairement à s’impatienter.

Comme avec les Capitols puis avec Tri-Cities, le coach parvient pourtant lors de chaque saison à enregistrer un ratio victoires/défaites positifs lors des saisons régulières, mais bute sur les dernières marches lors des play-off, telle une malédiction qui s’avère être un satané fil rouge (10 victoires pour 17 défaites lors des phases éliminatoires).

Ses bourreaux ? Les Knicks par trois fois (1951-1952-1956) et les Nationals de Syracuse par trois fois également (1953, 1954 et 1955, année de la photo).

Il se crée ainsi une réputation d’un coach qui fait jouer ses équipes de façon romantique mais aussi qui ne sait pas gagner. Dur à encaisser pour ce vrai cerveau à l’égo bien dimensionné mais qui n’a pas encore les cannes pour arche-bouter les derniers strapontins en direction du Graal.

Toutefois, ces années sont loin d’être un total échec. Bien au contraire. Car le puzzle commence à se constituer petit à petit, avec notamment trois pièces maîtresses qu’il débusque petit à petit avec une réflexion et une persévérance sans commune mesure jusqu’à laisser transpirer ces grosses gouttes de lose. Mais l’assemblage laisse entrevoir un chef d’oeuvre au long court. Son long travail de sape ne restera pas vain, il s’approche de la fin.

– La première des trois se nomme Bill Sharman, un arrière de poche de 1m85 arrivé lors de la saison 1951-1952 et transfuge des Pistons de Fort Wayne, issu d’un échange avec Chuck Share. N°1 de la draft la saison précédente, il a fait office de flop monumental puisqu’il n’aura pas joué du tout, lui étant préféré au poste de pivot Mahnken et – bien entendu – Macauley.

Sa complémentarité avec Bob Cousy fait des merveilles. Le All-Star mettant dans les meilleures dispositions par ses passes de magicien la nouvelle recrue qui s’avère être un shooteur de très grande classe : plus de 40% de réussite aux tirs sur ses onze saisons et sept titres de joueur le plus adroit aux lancers- francs (record non battu depuis !).

Frank Ramsey est la seconde. Cet ailier de formation est arrivé lors de la saison 1954-1955 et fait partie du package de trois joueurs draftés la même année par les Celtics provenant de la réputée équipe universitaire des Wildcats de Kentucky.

Les deux autres étant les plus anonymes Cliff Hagan et Lou Tsioropoulos, choisis respectivement au troisième et septième tour, contrairement à Ramsey pris, quant à lui, dès le premier.

Champion NCAA en 1951, il est le premier joueur NBA façonné « sixième homme« , une autre géniale inspiration du visionnaire Auerbach. Celui-ci en fait son supersub (tel un Adrien Hunou pour prendre l’exemple de mon Stade Rennais au foot 😉 ), se montrant très redoutable en sortie de banc, capable de dynamiter l’équipe en suppléant notamment la base arrière inamovible Cousy-Sharman.

Avec une moyenne de 13,4 points par match durant ses 10 saisons avec les Celtics, il a aussi la particularité, malgré sa taille modeste (1m91) d’être efficace aux rebonds (7,4 durant toute sa carrière).

Cette place de « sixième homme » se perpétuera dans l’histoire de la franchise avec notamment son successeur John Havlicek.

La troisième pièce s’avère être encore plus centrale. Il s’agit de Jim Loscutoff.

Arrivé lors de la saison 1955-1956, cette force de la nature qui atteint le quintal (pour 1m96) amorce en partie la résolution du problème récurrent des Celtics durant cette période de conquête : La défense.

Le numéro 18 est considéré comme « le chien de garde« , le fameux joueur de l’ombre qui va permettre aux offensifs de pouvoir prendre exemple sur son dévouement à tous les instants et se donner un supplément d’âme pour protéger leur raquette et ce, autant qu’ils prennent du plaisir à enfiler les paniers.

L’apport incroyable de l’ailier originaire de San Francisco va donner, et c’est LE tournant décisif, de la suite dans les idées du coach Auerbach. Il lui faut un deuxième roc pour épauler Loscutoff, si possible plus décisif offensivement, afin de briser ce fameux plafond de verre dans lequel les joueurs des Celtics se cognent depuis ses six premières saisons sur le banc.

Cette ultime pièce du puzzle, il finira par la dégoter à l’orée de la saison 1956-1957, celle des premières émotions exacerbées pour les fans des Celtics.

Vous l’aurez deviné pour les connaisseurs : Il s’agit d’une pièce de 2m08 de hauteur et qui est d’une dorure à l’éclat indéfinissable, cette pièce a un patronyme : Bill Russell.

Je vous donne rendez-vous, amis lecteurs pour la seconde partie qui va se concentrer sur la saison 1956-1957, celle du grand tournant de l’histoire de la franchise, jusqu’à déclencher leur période dorée que l’on nomme « l’ère de la Dynastie« .

Portez-vous bien d’ici-là 🙂

Alex, NF